2021年12月4日に学習発表会が行なわれました。

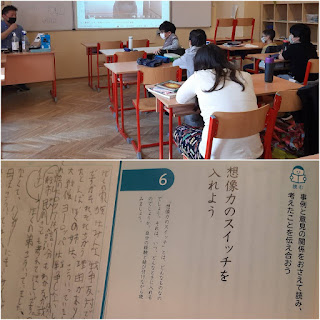

対面授業をしている5クラスと、オンライン授業をしている3クラスによるハイブリット発表会となりました。

小学部1年 「くじらぐも」

『くじらぐも』を役割分担して音読しました。先生役、くじらぐも役はそれぞれの役に合った声音で読み、子供役は皆で声を揃えてセリフの部分を読みました。最初はなかなか声が揃わずバラバラになりましたが、本番ではうまく息が合って読めてとても良かったと思います。また、音読の後で一人一人が「くじらぐもになったら」または「くじらぐもに乗ったら」やりたいことを発表しました。本番では何も見ないで前を見て堂々と発表できました。

小学部2年 「あったらいいな、こんなもの」

実際にはないけれどあったらいいなと子どもたちが考えたものを絵と文で表現しました。「すきな動物になれる薬」「宿題を手伝ってくれるロボット」等いろいろな便利で楽しいものを発表しました。どんな風に発表したら、見ている人に伝わりやすいかみんなで考えました。

小学部4年 「季節の楽しみ」

それぞれの季節の楽しみについて、グループごとに調べて文章をつくり発表しました。実際に日本での行事を経験した児童は少ない中、慣れないことばも理解しながら、日本の文化に少し触れるような機会になりました。全員が各自の文章をしっかり練習し、堂々と発表することができました。

小学部5年 デジタル紙芝居「やなせたかしアンパンマンの勇気」

小5教科書にある『アンパンマンの勇気』というアンパンマンの作者であるやなせたかし氏の伝記をデジタル紙芝居形式にして発表しました。紙芝居には子どもたち自作の絵もところどころに挿入しました。

発表会の本番では、子どもたちは各自、物語の自分の担当の箇所を暗誦して聞かせるというタスクを立派にやり遂げました。

小学部6年 「日本文化を発信しよう」

それぞれ興味のあるトピックを選び、一ページずつ紹介するパンフレットを作成しました。見出しやリード文に悩み、写真や画像を含めたレイアウトに悩み…と試行錯誤して完成したパンフレットです。Zoomの録画という形ではありましたが、熱意は伝わったのではないかと思います。

中学部1年 「古典の味わい〜竹取物語〜」

本学年はリモート授業であるため、あらかじめZoomで録画した動画での発表となりました。生徒たちは中学1年生で初めて触れる古文教材『竹取物語』原文を暗唱したのち、同箇所の解説や自分たちが感じた古典の面白さ・難しさについてプレゼンテーションしました。聞き手に伝わりやすいよう、それぞれ表現や言葉の選び方を考えながら取り組みました。

中学部2年 「枕草子」

四季折々の自然の美しさや味わいについて綴られた清少納言の『枕草子』冒頭部分をまねて、それぞれが自分なりに捉えた風情ある季節感を詩に表し、原文と共に暗唱をしました。原文からイメージした色を水彩絵の具を使った滲み絵で、自作の詩の世界は色鉛筆画で表現し、プロジェクターを使って自身に投影する演出も、生徒がお互いに意見を出し合って決めました。当日は朝から緊張している様子でしたが、本番では落ち着いて堂々と発表できました。

中学部3年 スピーチ

「原爆について」、「日本とハンガリーの文化の違い」という題名でスピーチを発表しました。原稿の準備は夏休みから始め、聞き手を意識して何度も推敲し原稿を仕上げました。より伝わるよう、スピーチの際の表現方法、イントネーション、スピード、強弱など何度も練習してイメージをかためていきました。本番では練習の成果を120%発揮することができました。

(各学年担任寄稿)